法定相続分はあくまで目安

法定相続分とは

亡くなった人が遺産の分け方について遺言などで意思表明をしていなかった時のために、

民法は相続人の相続割合を定めています。これが法定相続分です。

とはいえ、法定相続分はあくまで遺産の分け方の目安です。

必ずその通りに分ける必要はありません。

最終的には遺言や遺産分割協議で遺産の分け方は決まります。

相続税の計算に使われる

ただし相続税の総額を算出する際には法定相続分が使われます。

法定相続分でも配偶者と相続人の順位ランクが大きなポイントとなります。

3つの順位ランク

第1順位は子(または孫)

第2順位は親(または祖父母)

第3順位は兄弟姉妹

法定相続分の例

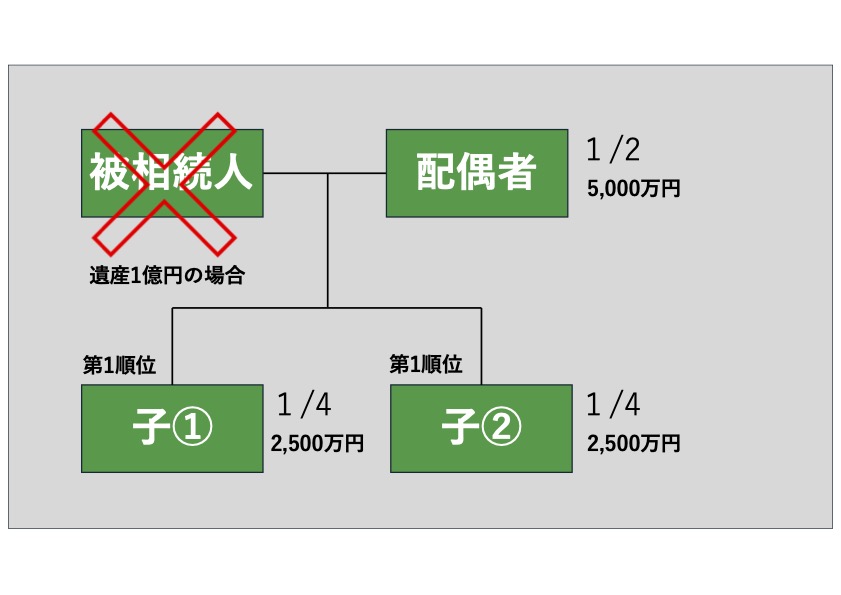

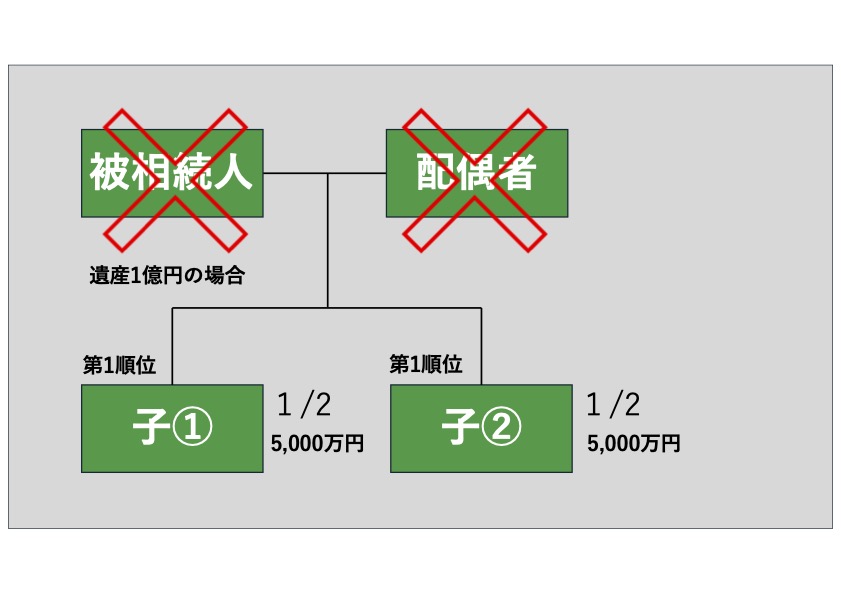

①配偶者と子(第1順位)が相続人の時

相続分は配偶者と子が2分の1ずつです。子が複数いるときは、子の数で等分します。

子が2人なら遺産の2分の1を2分の1ずつ分けるので、子1人は4分の1となります。

配偶者がいなければ、子の数で遺産を等分します。

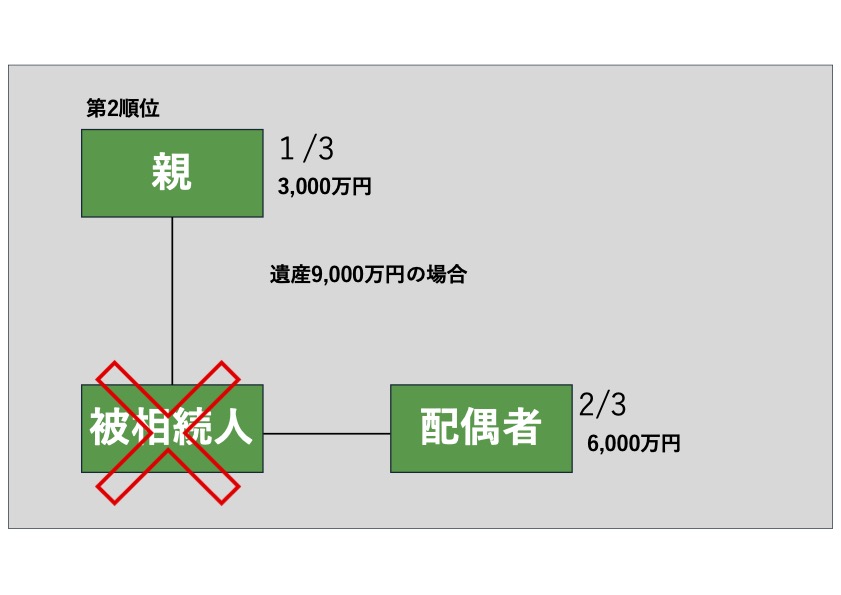

②配偶者と親(第2順位)が相続人の時

子がいない場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。配偶者がいなければ、親が相続します。

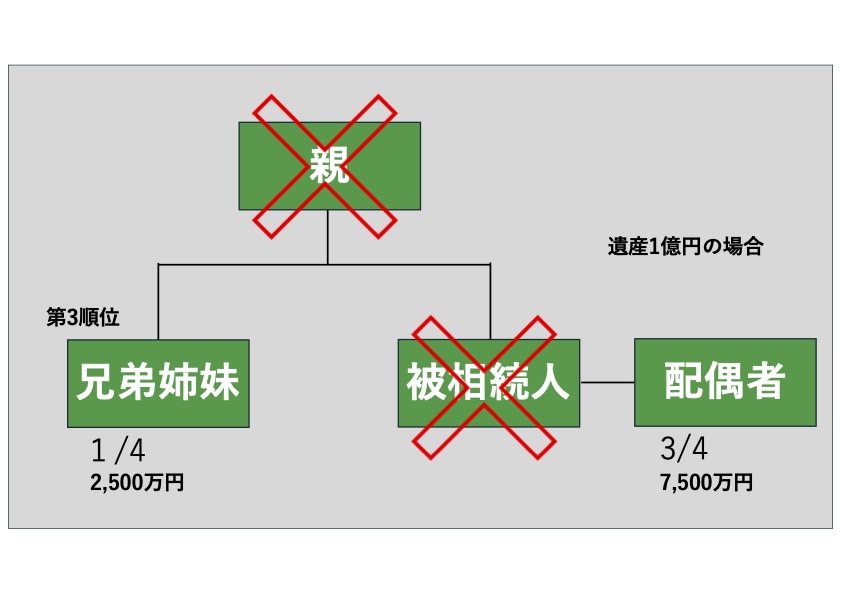

③配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人の時

子も親もいない場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

被相続人と片方の親だけが同じ兄弟姉妹(半血)は、両方の親が同じ兄弟姉妹(全血)の2分の1となります。

法定相続分はあくまで目安

法定相続分はあくまで目安です。

遺言や遺産分割協議では法定相続分に縛られずに分け方を決めることができます。

ただし遺留分には注意が必要です。