おひとりさま終活と「SNS終い」

高齢者(65歳以上)のいる世帯のうち単独世帯(おひとりさま世帯)は、この10年で1.8倍に増え、全体の約3分の1に達しています。

→前回のコラム「おひとりさま終活と死後事務委任」

「おひとりさま」高齢者の増加は見過ごせない数字になっています。

そうした「おひとりさま」が終活を考えるなかで、近年、大きなテーマとなっているのが、「SNS終い(じまい)」です。

万が一、何かあった時に「SNSのアカウントはどうなってしまうのか」「そのままにしておいてリスクはないのか」「残された家族に迷惑をかけることはないのか」など、不安になる方も多いでしょう。

LINE、X(旧Twitter)、Instagram、FacebookなどのSNSは生活に深く根付いていて、多くの方が日々利用しています。

ご家族などに迷惑をかけることなく、情報の管理についても安心して万が一に備えるためにも、「SNS終い」は大切です。

このコラムでは、「おひとりさま終活」を考えるなかで、「SNS終い」の重要性と具体的な方法について詳しく解説します。

SNSは「情報のインフラ」

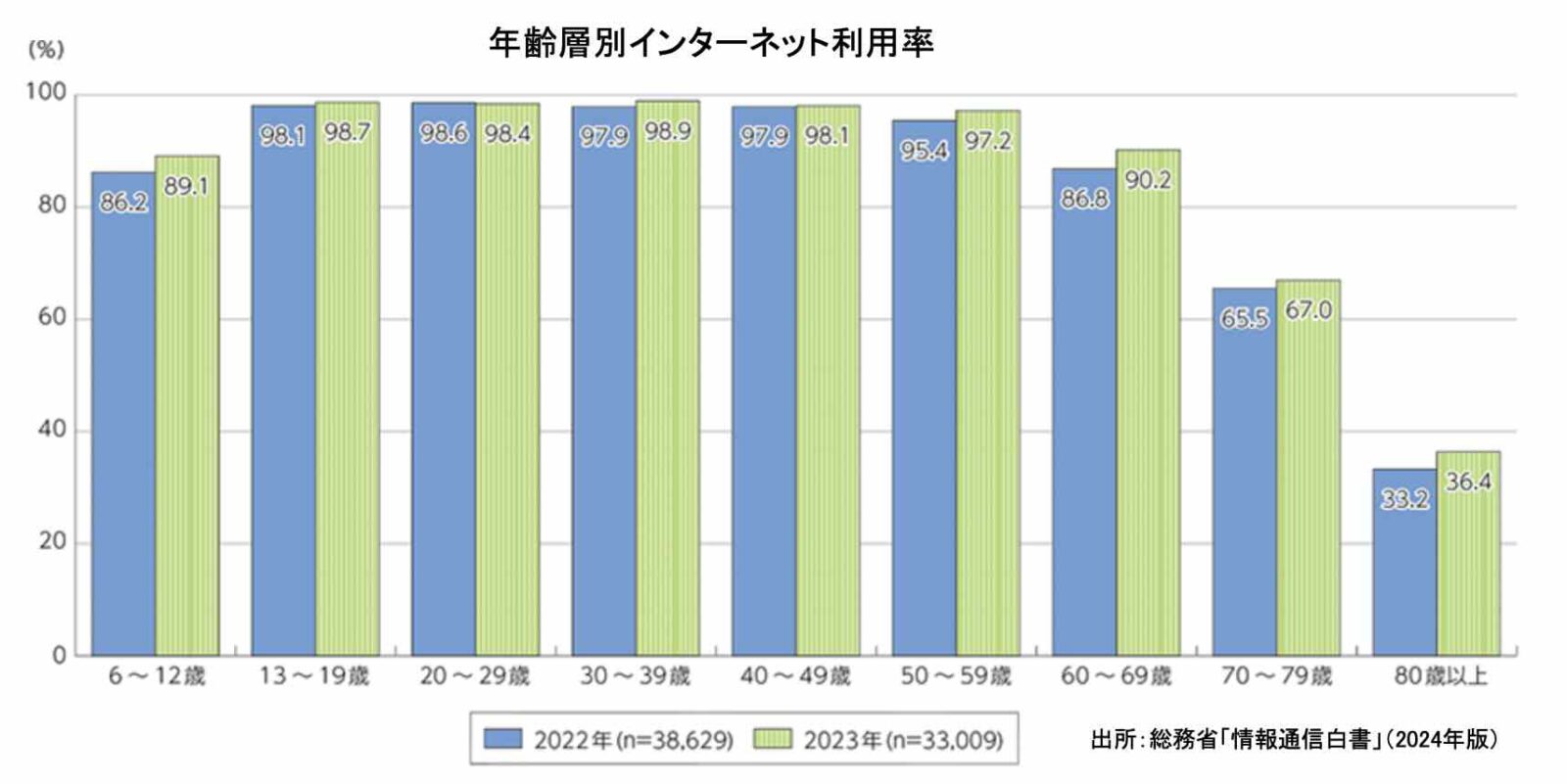

インターネットの利用率を年齢層別に見ると(下記グラフ)、70歳以上は低下が顕著ですが、それでも1年前との比較では増加しています。

また90%を超えている60〜69歳やほぼ100%に近い59歳以下の層が、これから高齢者になっていくことを考えると、インターネットの利用率はますます増加すると言えそうです。

→出所:総務省「情報通信白書」(2024年版)

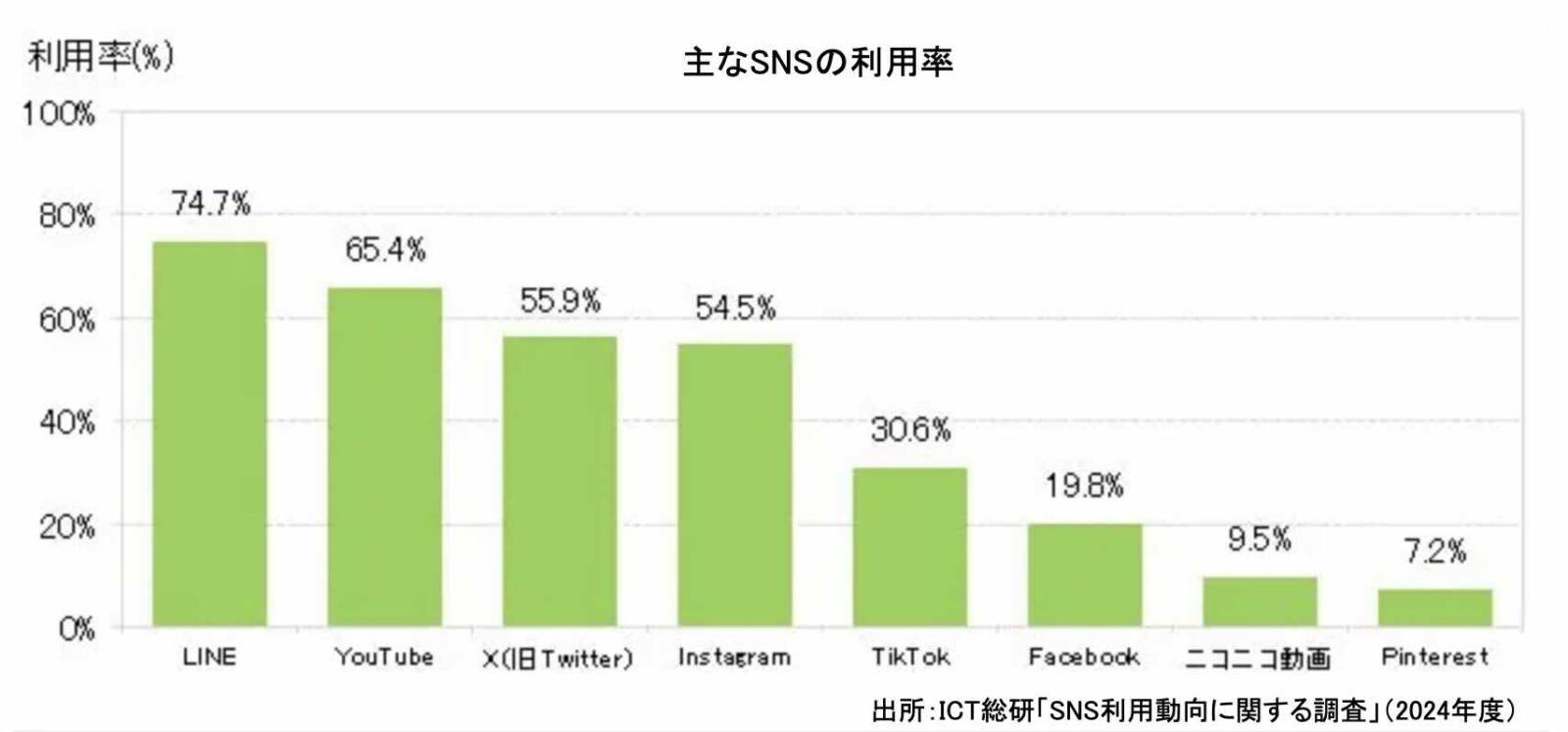

一方、ICT総研のリポートによると、SNSの利用率は約80%に達していて、高齢者層でもスマートフォンの普及が広がっていることから、これからさらにSNS利用率は増える見込みです。

またサービス別の利用率では、LINEが74.7%で最も高く、次いでYoutube65.4%、X(旧Twitter)という順でした。2年前の前回調査と比べると、若者向けといわれるTikTokがFacebookを抜いて5位となり、大幅に利用率を伸ばしました。

→出所:ICT総研「SNS利用動向に関する調査」(2024年度)

このように見てくると、インターネットの普及にともない、特に利用率が上位を占めるSNSはもはや現在の情報社会の中で、多くの人が情報収集や情報発信に利用する「インフラ」になっているといえます。

「SNS終い」の必要性

「情報のインフラ」ともいえるSNSを、終活の中でどのように考えるかは重要なテーマです。

「SNS終い」の必要性について、アカウントを放置する問題点とSNS終いのメリットをそれぞれ考えます。

放置されたアカウントの問題点

SNSアカウントを放置すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- プライバシーのリスク:個人情報が流出する恐れがある。

- なりすましやアカウント乗っ取り:悪意のある第三者がアカウントを悪用する可能性がある。

- 遺族や友人の困惑:亡くなった人のアカウントが残ることで、知人が困惑する場合がある。

- 不要なデジタル資産の維持費:サブスクリプションサービスと連携している場合、料金が引き落とされ続ける可能性がある。

「SNS終い」のメリット

上記のようにSNSアカウントの放置には多くの問題点があります。

「SNS終い」を適切に行うことで、問題点を解決することができるとともに、以下のようなメリットがあります。

- プライバシーの保護:個人情報が適切に管理され、不要なトラブルを防ぐ。

- 安心した最期の迎え方:死後にSNSアカウントが放置される心配がなくなる。

- 知人・友人への配慮:突然の訃報に対して、適切な対応ができるようになる。

終活でできること

前回のコラムで書いた「死後事務委任」を使って、亡くなった後でSNSアカウントの解約などの処理を依頼することができます。

一方で、終活として「SNS終い」を生前から準備しておくことができます。どのようなことができるのでしょうか。

SNSアカウントの整理

- 不要なアカウントを削除する:長年使っていないSNSアカウントがあれば、早めに削除しておく。

- 投稿の整理:過去の投稿や写真、動画の整理を行い、残しておきたいものと削除するものを選別する。

- アカウント情報のリスト化:使用しているSNSのアカウント一覧を作成し、どのアカウントをどう処理するか決めておく。

SNSアカウントの整理では、まずアカウントの棚卸しが大切です。

長年使っていないアカウントはもちろんですが、複数あるアカウントを一つにまとめて利用することができるかもしれません。そうしたチェックで洗い出した「不要な」アカウントは早めに削除しておくとよいでしょう。

また手間はかかるかもしれませんが、過去の投稿をチェックして不要なものをあらかじめ削除しておけば、万が一のことがあった際にも、「恥ずかしいもの」「不適切なもの」などが残ってしまうリスクを避けられるかもしれません。

そして、アカウント情報をリスト化しておくことも大切です。IDやパスワードも一緒にリスト化しておくことで、死後事務を委任する方や相続人がスムーズに解約などの対応をすることができます。

ただIDとパスワードの管理は重要です。例えば適切な場所に保管し(隠し)て、本当に信頼できる人に口頭でその場所を伝えておくなどの方法があります。

主なSNSの終活向け機能

主要なSNSには、アカウントを削除・管理するための「終活向け」ともいえる機能があります。

Facebookには、「追悼アカウント」という機能があります。

「追悼アカウント」は利用者が亡くなった後に、友人や家族が集い思い出などをシェアするための場所としてアカウントを利用できるようにしたものです。

利用者が事前に追悼アカウント管理人を設定しておき、亡くなった後に追悼アカウント管理人が、そのアカウントを一定の範囲で管理することができます。

また管理人はアカウントを完全に削除することもできます。

→Facebook「亡くなられた方のアカウントの管理」

Facebookと同じMeta社の傘下にあるInstagramにも、Facebookと同様の「追悼アカウント」の機能があります。追悼アカウントとして管理するかアカウントを削除するかを、アカウント管理人に指定された方や遺族が選べます。

→Instagram「追悼アカウントについて」

X(Twitter)

X(Twitter)には、Facebookの「追悼アカウント」のような終活向けサービスはありません。

遺族や遺産管理人が依頼することでアカウントを削除することができます。

その際には死亡証明書のコピーや削除依頼をする人の身分証明書のコピー等の書類も必要となります。

削除依頼はXのヘルプセンターから行います。アカウントが完全に削除されるまでには30日かかるようです。

→Xヘルプセンター「亡くなられたユーザーのアカウントについて」

LINE

LINEにも終活向けサービスはありません。

削除を希望する場合は、遺族が「お問い合わせフォーム」を通じて依頼します。

→LINE「アカウントを安全に保つために」

Youtube

Youtubeを運営するGoogleに終活向けにも利用できる機能があります。

Googleの「アカウント無効化管理ツール」を活用します。長期間利用していないアカウントとして設定することで、亡くなった後にアカウントの譲渡やデータの引き継ぎをすることができます。詳細はGoogleのサイトで確認してください。

また遺族がアカウントの削除やデータの引き継ぎを申し込む窓口もあります。必ずしもデータを引き継ぐことができるわけではなさそうですが、必要な場合にご利用ください。

→Google「アカウント無効化管理ツール」

Google「故人のアカウントに関するリクエストを送信する」

まとめ

「おひとりさま終活」で「SNS終い(じまい)」は重要な要素の一つです。

放置されたアカウントが問題を引き起こさないよう、事前に適切な対策を講じることが大切です。

思った時が始める時です。

「SNS終い」を意識し、アカウントを整理しておくことで、これからを安心して過ごすことができます。