遺言書で気をつけたい「遺留分」

遺言書を作成する際に、気をつけたいのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

「自分の財産なのだから、自由に分けていいのでは?」と思いがちですが、実はそう簡単ではありません。

遺留分に配慮しないで遺言すると、思わぬトラブルや遺産争いが発生する可能性があります。

今回は、遺言書に関わる「遺留分」について、基本から実際の注意点まで解説します。

遺留分と遺産争い

遺留分とは、法定相続人に最低限保証されている相続分のことです。

これは、たとえ遺言で「すべての財産をAさんに渡す」と書かれていたとしても、一定の法定相続人(配偶者や子など)には民法で保障された取り分があるということを意味します。

そして、この遺留分を持つ相続人は、自らが相続した遺産額が遺留分に満たない場合、不足している額を「遺留分侵害額」として、他の相続人などに請求することができます。

そのため、遺留分に満たない相続をさせるような遺言書を作成すると、遺留分を請求する権利をめぐって「遺産争い」が発生する可能性があるのです。

遺留分の対象となる相続人

遺留分を請求できるのは、以下の相続人となります。

・配偶者

・子(またはその代襲相続人=孫など)

・直系尊属(一般的には親)

兄弟姉妹が相続人になる場合でも、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。

また相続放棄した人や、相続欠格・廃除の人も遺留分の対象者にはなりません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1と定められています。

相続人の組み合わせで表にすると次のようになります。

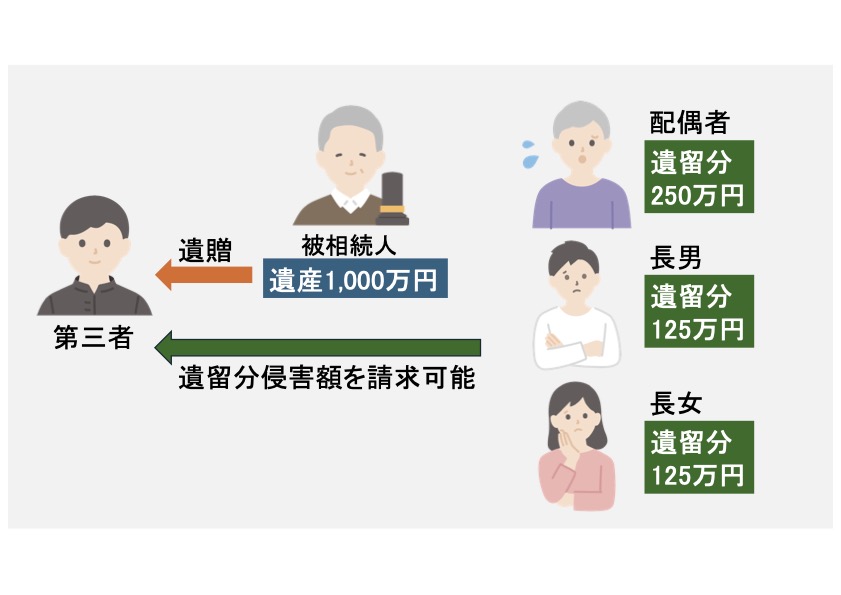

例えば、1,000万円の遺産を残して相続が発生し、「1,000万円すべてを相続人以外の第三者に遺贈する」という遺言があるケースで、配偶者と子2人の計3人が相続人の場合、1,000万円の2分の1にあたる500万円が遺留分となります。

相続人ごとでは、2分の1の法定相続分を持つ配偶者が500万円の2分の1にあたる250万円を、残りの250万円を2分の1ずつ分けて子はそれぞれ125万円の遺留分を持つことになります。

このケースでは、配偶者が250万円を子がそれぞれ125万円を「遺留分侵害額」として、遺贈された第三者に請求することができるということになります。

次に「遺産争い」が起こりそうなケースを考えます。

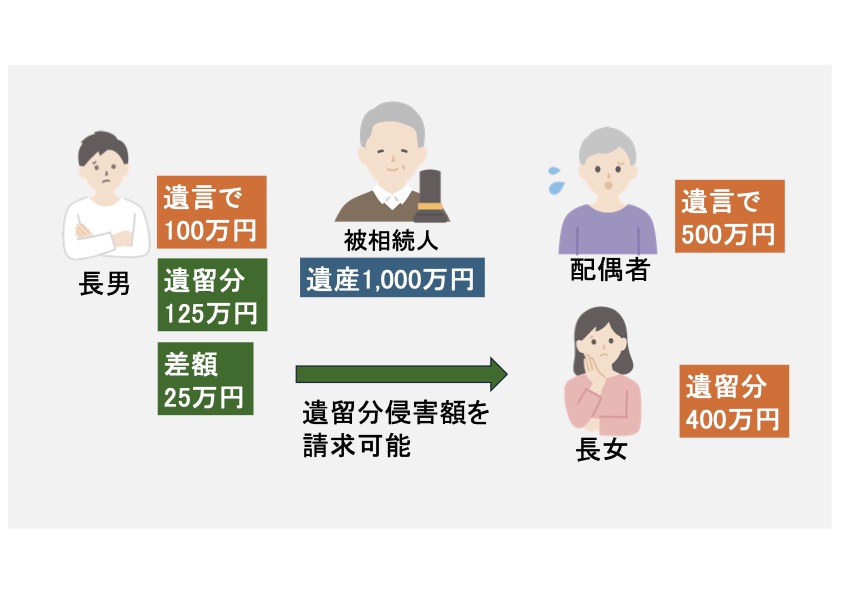

上記と同じく遺産が1,000万円で相続人が配偶者と子2人のケースで、「配偶者に500万円、長男に100万円、長女に400万円を相続させる」という遺言があった場合です。

上記と同じ遺留分があるので、長男は遺留分の125万円と相続した100万円の差額(遺留分の不足額)25万円を遺留分侵害額として、長女(または配偶者)に請求できることになります。

このような状況では「遺産争い」が起きやすいといえそうです。

遺言書作成の注意点

遺言書を作成する際は、思わぬトラブルを避けるためにも遺留分に配慮して、遺産の分け方を決めるようにしましょう。

さらに親族に事前にご自身の考え方を丁寧に説明し、理解を得ておくことが大切です。

遺留分の放棄

相続したくないなどといった場合に、遺留分は放棄することもできます。

相続の開始前に放棄をするには、家庭裁判所の許可が必要です。

相続の開始後であれば、自由に遺留分を放棄することができます。

遺言は自分の意思を形にできる大切な手段ですが、法律上の制限やルールがあります。

「遺留分」に配慮せずに遺言書を作ってしまうと、あとから相続トラブルが起こり、残された家族にかえって負担をかけてしまうこともあります。

トラブルのない円満な相続を実現するためにも、遺言書の作成は慎重にすすめましょう。

必要があれば専門家に相談することも検討しましょう。