空き家はなぜリスクになってしまうのか

日本では少子高齢化や人口減少に伴い、空き家の増加が社会問題となっています。

また近年は、高齢者などが施設への入居や治療のため入院することで空き家になっているケースや、過疎地域に住む高齢者が利便性のよい都市部に住み替えをすることで、過疎地域の家が空き家になるケースも増えているようです。

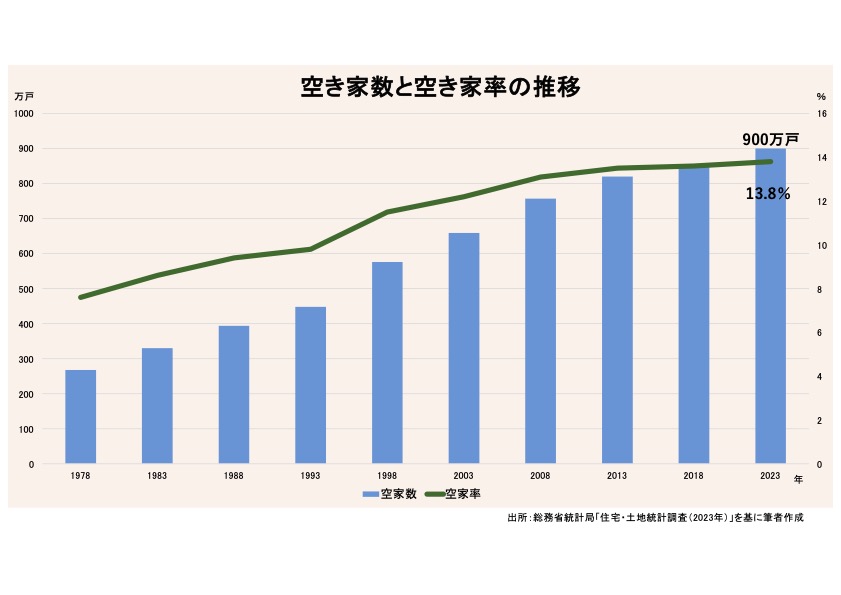

総務省の統計によると、日本全国の空き家率は年々上昇しています。

2023年の空き家数は過去最多の900万戸となりました。また空き家率も過去最高の13.8%となりました。

これは7戸に1戸が空家ということを示しています。

空き家の増加が社会問題となる中、特に、管理されていない空き家はさまざまなリスクを引き起こすことが大きな課題となっています。

空き家はなぜリスクになってしまうのかと、対策について考えます。

空き家のさまざまなリスク

環境面のリスク

行政が空き家の存在を把握するきっかけの多くは、住民からの苦情だということです。

「隣家の木の枝が伸びてきて困っている」「隣の空き家にハチの巣ができてしまい危険」「隣の空き家に何か小動物が住み着いたようだ」といった周辺住民からの苦情です。

十分に管理されず放置された建物には害虫や害獣が住みつきやすく、周辺環境の悪化を招きます。また庭や敷地内に雑草が繁茂したり、庭木の枝が伸びてしまったりといった問題が生じます。

見栄えの悪くなった場所にはゴミが不法に投棄されやすくなり、さらに景観が損なわれることにもつながります。

このように空き家には衛生面で問題を引き起こすリスクがあります。

防犯上のリスク

管理が行き届いていない空き家は不法侵入されてしまったり、ひいては犯罪の温床となってしまったりする可能性があります。

空き巣に入られ家財などを盗まれる、不法に占拠され何者かに住みつかれてしまう、違法薬物の製造や取引などの犯罪行為に利用されるなどの犯罪がニュースになったこともあります。

また空き家周辺の治安が悪化してしまう可能性があることも心配です。

「割れ窓理論」という考え方があります。アメリカの犯罪学者が提唱したもので、1枚の窓ガラスが割れた建物が放置されると、周囲の家の窓ガラスも次々と割られ、いずれ街全体が荒廃してしまうという理論です。

空き家での犯罪から「治安の悪い地域」として周辺地域のイメージダウンにつながり、地域全体の不動産の価値を下げてしまうことがあるかもしれません。

倒壊のリスク

適切なメンテナンスが行われない空き家は、建物の老朽化が進み、地震や台風などの自然災害時に倒壊する危険性があります。また、屋根や外壁の崩落が発生すると、周辺住民や通行人に対する重大な危険を伴います。その結果、損害賠償責任が発生してしまうかもしれません。

火災のリスク

電気設備の不具合やゴミの不法投棄などが原因で火災が発生するリスクがあります。また、放火の対象にもなりやすいと指摘されることもあります。火災が発生すると、周囲の建物にも被害が及ぶ可能性もあります。

焼け残った家の撤去費用や被害を与えてしまった周辺住民への見舞金などの経済的な損失が発生することも考えられます。

経済的負担のリスク

空き家は所有者にとって大きな経済的負担となります。

まず固定資産税の負担があります。メンテナンスのための管理費用もかかります。人が住まない家は傷みが進んでしまうので建物の資産価値が低下し、売却をしようとしても評価額が低くなってしまうことも考えられます。

「管理不全空家」に指定されると

空き家にはこのようにリスクが数多く存在します。空き家の増加が大きな社会問題となるなか、国も法整備を進めています。

2023年12月に空家法(空家対策特別措置法)が大幅に改正されました。空き家管理の確保を促すことなどが目的とされています。

それまでの制度では、倒壊等の危険性が高く、衛生上の問題が大きい等の空き家を「特定空家」に認定し、取り締まることができる仕組みがありました。

改正後の制度では、「特定空家」まではいかないが、「特定空家」になってしまうおそれがある空き家を「管理不全空家」として新たに指定することができるようになりました。

→資料:国土交通省「管理不全空家の参考基準」

「管理不全空家」に指定されると、固定資産税の住宅用地の特例が適用されなくなる可能性があります。

住宅用地の特例では、固定資産税が6分の1に軽減されるのですが、この特例がなくなるので、固定資産税の負担が重くなってしまうことになります。

このように空き家の管理を怠っていると税金の負担が大きくなる制度を設けて、国は空き家の管理が徹底されるように促しているのです。

空き家のリスクを避ける対策

空き家のリスクを避けるためには、どのような対策があるのでしょうか。

所有者が空き家に住む

空き家を相続して所有者になった人が実際に住むということは、有効な対策にはなります。しかし、そもそも所有者は他に住む家があるために、空き家にしていると考えられるので実際には難しいでしょう。

空き家は主に相続で発生します。親が住んでいた家を相続したものの、すでに別の場所で生計を立てているということから、結局空き家になってしまうというケースです。

親の家が遠く離れた場所にある場合は、管理をするのもたいへんということになってしまいます。

適切に管理する

定期的に空き家を訪れて風を通したり、草取りをしたりと点検やメンテナンスをして、見た目もきれいな状態を保つことが、さまざまなリスクを避けることにつながります。

ただ、空き家が遠くにあるなど、ご自身での定期的な訪問が難しい場合もあります。その際は管理を業者に依頼するということも選択肢となります。

売却する

管理が困難な場合などは売却することもできます。

ただ所在地の不動産事情によっては、売却が難しいこともあります。買い手がなかなかつかず、売却に時間がかかってしまったり、売却価格を下げたりということが必要になるかもしれません。

賃貸する

賃貸物件として収益化を図る選択肢もあります。傷みがある場合は適切なリフォームやリノベーションをしたうえで貸し出すことも有効です。賃貸住宅のほか、民泊施設やシェアハウス、ワーキングスペースとしての活用も検討できそうです。人口減少が進む地域でも、新しい居住スタイルを提供することで空家の有効活用ができるかもしれません。

行政と一緒に対策を検討する

国が空き家対策を推進していることを受けて、近年では地方自治体もさまざまな空き家対策を講じています。

空き家バンクなどのマッチングサービスを利用することもできます。また自治体によっては空き家の活用を支援する制度を設けている場合もあります。空き家がある自治体にどのような制度があるか確認して積極的に活用を検討することもできそうです。

放置せず、早め早めの対策を

空き家を放置することで、さまざまなリスクが生じる可能性が高まります。

防犯や防災の観点からも、空き家の適切な管理が求められます。一方、空き家を有効活用することも大切です。

不動産の活用を通じて新たな価値を生み出すことで、所有者自身の負担を軽減するだけでなく、地域経済の活性化にも貢献することができるかもしれません。

放置を避けて、早め早めに対策を講じることが重要といえそうです。