借地権の相続はたいへんって本当?

「借地権の相続はたいへん」という話を聞いたことはありませんか?

不動産を相続する際、その建物(マンションや戸建て)が建っている土地が借地の場合に、借地権を相続することになります。

所有権のある土地の相続とは状況が異なり、借地権の相続には特有の課題が多いとされています。

借地権の相続は本当にたいへんなのでしょうか? そしてその場合にどのようなことに気をつければよいのでしょうか。

借地権の数は減っているが

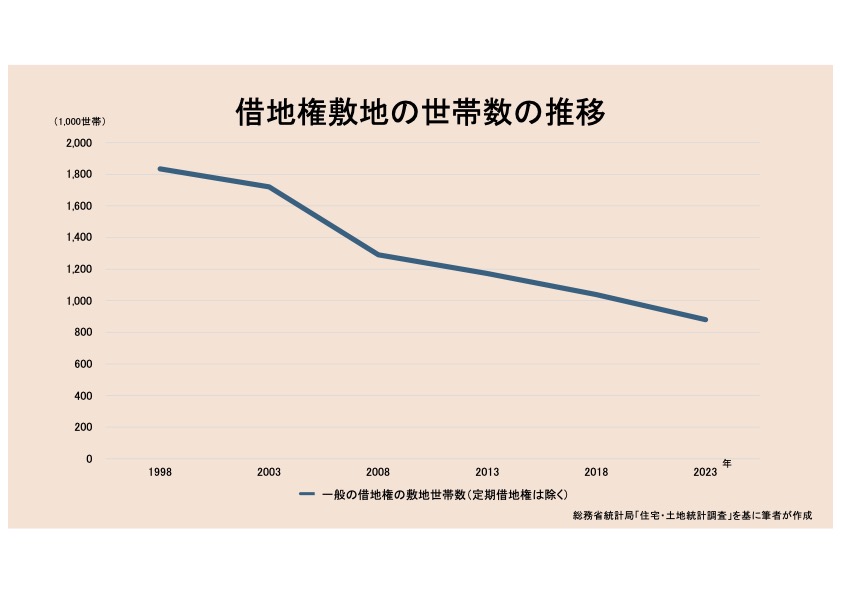

それではまず世の中に借地権はどれくらい存在するのでしょうか。

5年ごとに公表される総務省統計局の「住宅・土地統計調査」によると、2023年の敷地の所有別のデータでは所有地が3,309万世帯(97.4%)、一般の借地権の借地が72万世帯(2.1%)、定期借地権の借地が15万世帯(0.5%)となっています。ただ25年前からの推移を見ると、一般の借地権の数はかなり減っていることがわかります。

一般の借地権の数が減っている背景には、地主と借地人が存在する借地権の土地は権利関係が複雑になり土地の価値が低くなってしまうことから、契約期間の終了や底地・借地を売買で併合することなどで、借地権を消滅させていることがあるとみられます。

借地権を「解剖」すると

さて、一概に借地権といっても中身は複雑です。

まず地上権に基づくものと、土地の賃借権に基づくものに分けられます。さらに土地の賃借権も旧借地法と借地借家法があります。そしてこの借地借家法で普通借地権と定期借地権が定められています。

このように法律や権利の関係が入り組んでいることも借地権に特有の課題が多い要因となっています。

簡潔に見ていきます。

地上権は他人の土地を利用して建物や樹木などを所有する権利です。かなり強い権利で、地下鉄やトンネルなどに使われるいわば特殊な権利です。住宅に使われることはほとんどないとされています。

土地の賃借権は一般的に住宅で使われる借地権です。土地の所有者(地主)と賃貸借契約を結んで、地代を支払って土地の上に建物を建てるなど土地を使用する権利です。1992年に施行された借地借家法に基づいて契約が結ばれます。一方、それ以前に旧借地法に基づいて締結された契約も有効で、更新の際も旧借地法の契約がそのまま適用されて更新されます。また借地借家法では定期借地権も定められました。

旧借地法と借地借家法の違いですが、旧借地法は借地権者の権利が強く守られています。また契約期間(存続期間)に差があります。ここでは詳しい説明は省略します。

定期借地権は一定の期間を定めて土地を賃借する権利です。契約期間が満了した際に、借地権者は土地を更地にして地主に返還します。旧借地法では借地権者が強く、いったん土地を貸すと地主が土地を返還してもらうことが困難だったことから、期間を定めることで土地を返還できるようにした制度です。

借地権はこのようにさまざまな形式があり、相続にあたってはどのような契約になっているかを正確に把握することが重要です。

そして、借りている土地であることから、土地の所有者(地主)との調整が、相続では欠かせない要素となります。

借地権相続の課題とは

地上権でも賃借権でも借地権は相続することができます。そして法的には地主の承諾も不要です。賃借権では賃借人が第三者に譲渡したり転貸したりする際には賃貸人の承諾が必要なのですが、相続による賃借権の取得は譲渡や転貸には当たらないからです。

ただし、相続人以外の者が借地権を遺贈によって取得する場合は、譲渡にあたるので地主の承諾が必要となります。

このように原則は、相続で地主の承諾は不要なのですが、実際には地主とのトラブルが多く発生しているようです。

課題① 地主との調整

例えば、地主が「借地権を認めていたのはあくまで被相続人(亡くなった人)であって、相続人ではない」などとして、さまざまな要求をするようなケースです。その場合でも相続による借地権の取得は当然の権利なので、地主からの立ち退きの要求には応じる必要はありません。ただ承諾料(名義変更料)や地代の値上げを要求された場合は、状況次第となることがあるようです。原則では承諾料や値上げに応じる必要はないのですが、トラブルを避けるためにも地主とよく話し合って対処していくことが大切となります。

課題② 借地権の評価

もう1点、注意しなければならないのが、借地権の評価です。

国税庁は相続税の計算にあたっての評価の方法を定めています。普通借地権は自用地(いわゆる更地)としての価額に借地権割合をかけて求めます。借地権割合は路線価図等に表示されていて、住宅地では60~70%が一般的です。東京・目黒区ではほとんどが70%です。

<参考:国税庁「路線価図・評価倍率表」>

一方、定期借地権は経済的利益や存続期間を基として評定することになっています。計算はとても複雑なので、税理士などの専門家に依頼するのがよさそうです。

<参考:国税庁「借地権の評価」>

ただこれらは相続税の課税財産の評価なので、実勢価格を反映したものとは言えません。

借地権が設定された土地は底地と借地権が存在することから売却しづらいとされ、土地の価格が低くなりがちです。借地権の評価が難しいことから、遺産分割協議がうまくまとまらないこともあるようです。

対応策としては、不動産鑑定士や税理士に評価を依頼することや不動産業者などによる査定価格を参考にすることなどが考えられます。

さらに事前にできる対策としては、底地を買い上げて土地の所有権を取得してしまうことが考えられます。もちろん地主との関係性がよく、売却協議がまとまることが前提ですが、土地の所有権を取得してしまえば、土地の評価も上がりますし、建物と合わせて売却するなど相続に備えたさまざまな対応策を講ずることができそうです。

相続に備え、早めの対策を

借地権の相続には特有の課題が多く存在します。地主との関係や借地権の契約の内容、借地権の評価などトラブルの種になりそうなことに早めに備え、円滑な相続が進むように準備することが大切です。また専門的な知識も必要なので、税理士や弁護士に適切に相談をすることもおすすめです。