ごみ屋敷の相続 5つのポイント

物件を調べるため住宅街を歩いていると、ごみ屋敷に遭遇することがけっこうあります。

そうしたごみ屋敷を相続することになるケースもあるかと思います。

そんな時、どのような対処ができるのでしょうか。

ごみ屋敷の全体像

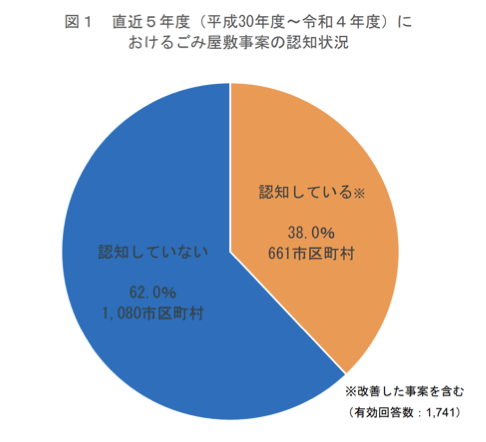

ごみ屋敷について2024年に総務省まとめた調査があります。

→出所:総務省「ごみ屋敷対策に関する調査」(2024年8月)

この調査によりますと、全国の市区町村のうち2022年までの5年間で、

ごみ屋敷を認知しているのは全体の38%の市区町村だったそうです。

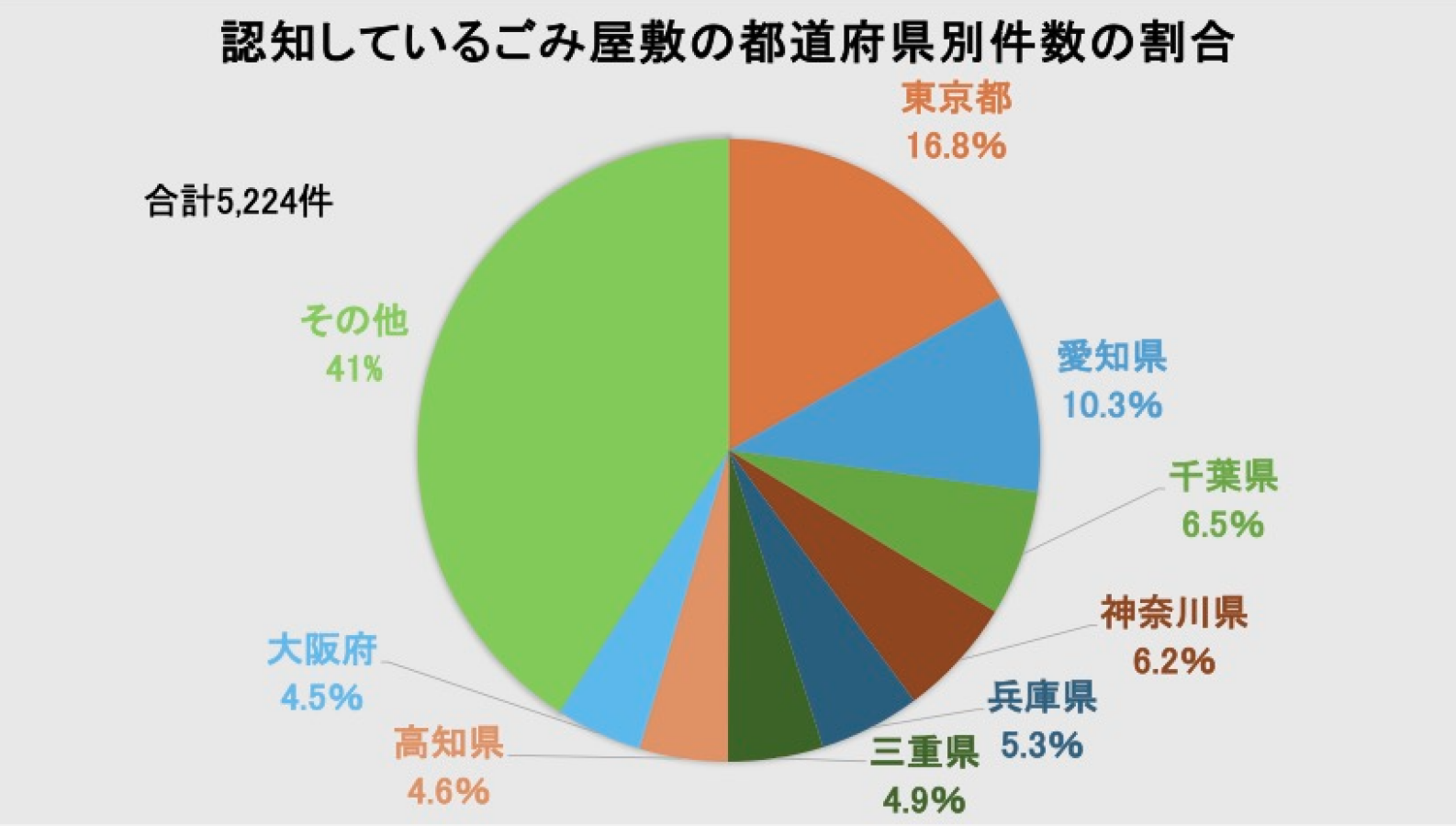

また認知しているごみ屋敷の件数は、全体で5,224件に上りました。

意外と少ないような気もしますが、いかがでしょうか。

屋内にだけゴミを溜め込んでいて表面にでてこないケースが把握されていないのかもしれません。

さらに、認知しているごみ屋敷5,224件のうち49.5%と約半数については、状況が改善されたそうです。

助言や支援などで行政が成果を上げていると報告されています。

一方、都道府県別で見ると、ごみ屋敷の件数が多いのは、やはり大都市周辺です。

最も多いのが東京都で全体の16.8%を占めています。次いで愛知県(10.3%)、千葉県(6.5%)、神奈川県(6.2%)となっています。

気になったのは高知県(4.6%)で、大阪府(4.5%)を上回っています。

ごみ屋敷の課題と発生要因

どのような問題が発生しているかについては、

・火災のおそれ、・悪臭の発生、・害虫等の発生、・汚水の発生、などが上位を占めました。

いずれもごみ屋敷の問題として、一般的にも指摘されているものです。

そしてゴミの堆積者のうち高齢者(65歳以上)が47.0%、

世帯別では単身者が59.1%で、そのうちの54.2%が高齢者とだったということです。

高齢者を悪者にする意図はないのですが、

それでもごみ屋敷問題の要因となっている状況が見えてきそうです。

ゴミを堆積している単身の高齢者が亡くなった時、ごみ屋敷の相続という課題が浮上します。

ごみ屋敷の相続を考える5つのポイント

実際に住宅街を歩いていても、ごみ屋敷に遭遇することはけっこうあります。

もしごみ屋敷を相続することになった場合にどう対処したらよいか、

5つのポイントから考えていきます。

①相続するかどうかの判断

ごみ屋敷の片付けには費用と手間がかかります。戸建ての場合、数十万円かかると言われています。

その他の遺産の状況にもよりますが、ごみ屋敷の相続にメリットがない場合は、相続放棄を選択することもできます。

相続放棄はすべての財産の相続を放棄することになります。

また相続放棄をすると、次の順位の法定相続人に相続の権利が移るので、思わぬトラブルを避けるためにもあらかじめ相続人の間で意思を確認しておくことが大切です。

相続放棄は相続開始を知った日から3ヵ月以内に手続きをする必要があります。

一方、たとえ相続放棄をしたとしても、最終的に処分が決まるまでは管理義務が発生するので、適切な対応が求められます。

②片付けと清掃

相続することを決めたら、まずは片付けと清掃が必要となります。

相続したごみ屋敷を売却するにしろ賃貸するにしろ、そのままでというわけにはいきません。

中にはそのままで買い取るという業者もいますが、その分買取価格が安くなってしまいます。

地方自治体がごみ屋敷対策の支援サービスを提供している場合があるので、自治体の窓口に確認してみることが有効です。

専門の片付け業者に依頼するのが一般的ですが、費用はそれなりにかかります。

ワンルームでも10万円程度、戸建てだと数十万円はかかると言われています。

またゴミの中に、預金通帳など重要な書類が紛れ込んでしまっていることも考えられます。

その場合は、専門の遺品整理業者に依頼し、ゴミの中から仕分けしてもらうことが必要になるかもしれません。

③売却する

ごみ屋敷は水回りなどの設備が使えなくなっていたり、汚れがひどかったりなど、そのままでは使えないことが多いようです。

リフォームをするとしてもかなりの費用がかかります。

そうしたことから売却することを選択した場合、まずは不動産業者に相談することになります。

相続した際に空き家になっていれば、空き家を売却する際の「空き家の3,000万円特別控除」の利用できるかもしれません。

譲渡所得を低くすることで、税負担を軽減できる可能性があります。

またゴミを片付けずに、ごみ屋敷の状態のまま買い取ってくれる業者に依頼する選択肢もあります。

ただその分買取価格は安くなってしまうので注意が必要です。

さらに建物を取り壊して更地にして売却する選択肢もあります。この場合は解体費用がかかることになります。

④賃貸する

物件を手放したくない場合は、賃貸にだすという選択肢もあります。

片付け、清掃を行い、必要なリフォームをしたうえで、賃貸物件として貸し出します。

家賃収入を得ることはできますが、固定資産税や維持管理費用がかかりますので、

総合的に収支を見極めて判断することが大切です。

⑤周辺住民への対応

ごみ屋敷は周辺住民とトラブルになっているケースが多いので、相続した場合は周辺住民への対応が重要となります。

これまでの経緯を説明し、時にはお詫びもして、良好な関係をつくることが有効です。

売却する際に境界を円滑に決めたり、賃貸する際に賃借人に余計なストレスを与えないようにしたりするためです。

ごみ屋敷の相続は通常の相続よりも大きな負担がかかります。

どのように対応しどう処理していくのか慎重な判断が求められます。

行政や弁護士などの専門家に相談しつつ、多角的な視野で費用や管理の負担を検討しながら、よりよい方法を選ぶようにしましょう。