「その他空き家」という本当の課題

日本では「空き家の増加」が大きな社会問題となっています。

総務省の統計によると、空き家率は年々上昇し、放置された空き家が景観の悪化や防犯・防災上のリスクを引き起こすことが懸念されています。また空き家の放置は経済活動にとってもマイナスの影響を与えかねません。

こうした状況を受け、行政はさまざまな空き家対策を講じていますが、まだまだ課題も多いのが実情です。

このコラムでは行政による空き家対策の現状と課題を考えます。

課題は「その他空き家」

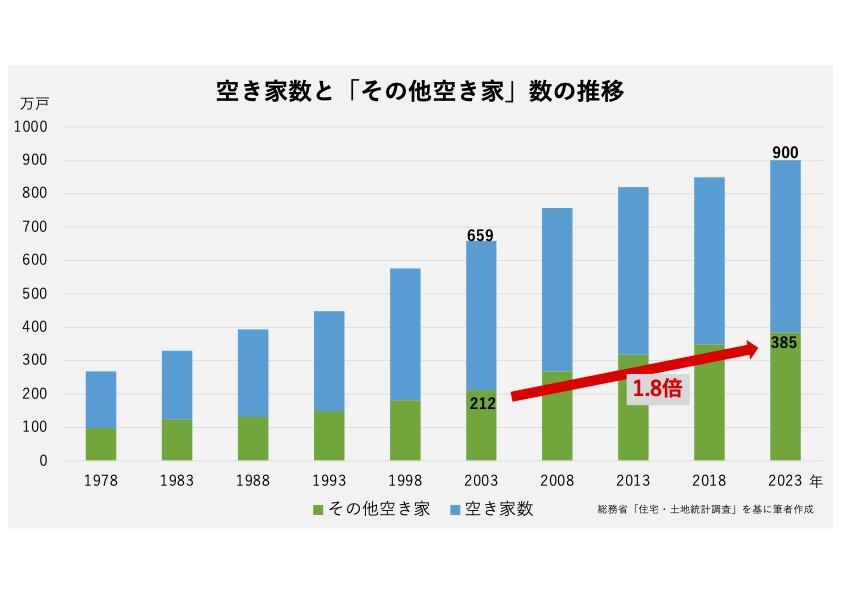

全国の空き家数は2023年に900万戸に達しました。7戸に1戸が空き家という状況です。

ただ、この中には売買向けや賃貸向けで空き家になっている状態や、別荘などふだん人が住んでいない住宅も含まれています。

そうしたものに含まれない住宅が「その他空き家」です。

このまさに使われていない空き家が、真の空き家問題の対象ということになります。

この「その他空き家」が空き家全体を上回る勢いで増加しているのです。

空き家全体は、この20年で1.4倍に増えましたが、「その他空き家」は1.8倍増加しました。

2023年に「その他空き家」の数は385万戸となっています。実に空き家全体の43%を占めているのです。

→参照:総務省「住宅・土地統計調査」(2024年)

空き家はなぜ増えるのか

では、空き家はなぜ増えるのでしょうか?

国土交通省によると、空き家の取得経緯で最も多いのは相続で、全体の54.6%を占めます。

空き家の半分以上が相続によって発生しているのです。

→出所:国土交通省「空き家所有者実態調査」(2020年)

さらに同じ調査で、空き家の所有者が自宅から空き家に行くまでに車や電車等でかかる時間が1時間を超える人が全体の3割に上ることがわかりました。

さらに空き家所有世帯の家計を支える者のうち6割が65歳以上でした。

これらのデータから、相続した親の家が空き家になり、現在住んでいるところからは距離がある。

そして相続した人は高齢者である。

という、空き家を取り巻く状況が見えてきます。これこそまさに「その他空き家」の増加の背景にあると言えそうです。

特定空家と管理不全空家とは

空き家増加の問題に対して、国は積極的に対策を進めようとしています。

ポイントは、①取り壊す、②活用する。そして①、②までの間をつなぐ③管理する、です。

これらを進めるため、2015年に「空き家法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)が制定されました。

倒壊等の危険性が高いなど周囲に著しく悪影響を及ぼしている空き家を「特定空家」に指定し、

行政が指導等をできるようなりました。

ただ「特定空家」になってからの対応では限界があることから、そのような状態になることを未然に防ごうと、

空き家の管理状況を改善することを目指して、空き家法は2023年に大幅に改正されました。

こうして新設されたのが「管理不全空家」です。

管理が不十分でそのままにしておくと「特定空家」になる可能性が高い空き家というものです。

行政が空き家を取り壊す

「特定空家」に対しては、行政が助言・指導・勧告・命令、そして代執行と、能動的に対策を呼びかけることができます。

代執行では、除却(取り壊し)や修繕、立木の伐採などが執行され、費用は空き家の所有者に請求されます。

国土交通省が公表しているケースをいくつか紹介します。

→出典:国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例2」(2018年)

除却(取り壊し)の例:除却費用約300万円

屋根材の飛散防止と立木剪定の例:費用約65万円

固定資産税の負担増も

さらに「特定空家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)が解除されます。

固定資産税の負担が増してしまうのです。

「特定空家」予備軍ともいえるのが、新設された「管理不全空家」です。

行政は「管理不全空家」にも指導・勧告ができます。そして固定資産税1/6減額の特例の解除もできることになりました。

これは十分な管理を促すことで、「特定空家」になることを防ぎたいという考えからできた制度です。

空き家対策は進んでいるのか

行政の空き家対策を具体的に進めるのは市区町村です。

空き家法の整備が進んだことから、空き家対策に乗り出している市区町村の数は全体の9割になりました。

2024年3月時点の調査では、適切に管理されていない空き家に対して市区町村の取り組みで除却や修繕等がなされた空き家の数は、累計で19.2万件になりました。

この数が多いのか少ないのかは判断が難しいのですが、「その他空き家」の数が2023年時点で385万戸だったことを考えると、対策が必要な空き家はまだまだ存在すると言えそうです。

空き家対策 3つのポイント

それでは、空き家対策をそれぞれのポイントから見てみます。

取り壊す

管理が困難な空き家は取り壊すことになります。

所有者が対応可能な場合は、解体費の一部を補助する補助金の制度を定めている地方自治体が多いので、活用することができます。

一方で、所収者が対応困難という場合もあります。自治体が「特定空家」に指定して所有者に対応を促すものの、経済的な事情などから所有者が対応しない、あるいはできないケースです。

こうした場合に自治体が代執行で除却(取り壊し)をすることができます。除却にかかる費用は所有者に請求されます。

2024年3月時点の調査では、代執行を合わせた累計数は728件となります。

この件数には除却以外の修繕等も含まれるので、除却された空き家の数はわかりませんが、行政が動いていることはわかります。

活用する

空き家を放置せずに、売却したり賃貸したりして活用することです。

その後押しをするため、多くの地方自治体がそれぞれ「空き家バンク」の制度を設けて、空き家の所有者と活用したい人のマッチングを進めています。

また国土交通省が民間のポータルサイト2社と連携した、全国の空き家情報サイト「空き家バンク」も提供されています。

「LIFULL HOME’S」と「at home」の「空き家バンク」です。

「LIFULL HOME’Sの空き家バンク」

「at homeの空き家バンク」

管理する

改正された空き家法で「管理不全空家」が指定されるようになりました。

行政が指導や勧告で管理を促すことができます。倒壊しそうな壁や風で飛びそうな屋根、伸びすぎた立木などの注意をすることや、動物の棲みつきや害虫の発生などを調査することで、適正な管理を促します。

さらに固定資産税の軽減特例解除という「罰則」で、所有者の空き家管理への意識を高めています。

一方、ここ数年で、空き家管理サービスを提供する民間業者も増えてきました。

空き家管理を委託するニーズがさらに増えることを想定して、国土交通省ではガイドラインの策定等も検討しているようです。

→参照:国土交通省「不動産業における空き家対策の推進に向けた取組について」(2023年12月)

空き家数は最大11倍の差

空き家問題への取り組みは進んでいますが、まだまだ課題はあります。

ここでは2つの点について指摘します。

→参照:国土交通省「不動産業における空き家対策の推進に向けた取組について」(2023年12月)

地方と都市の差

興味深いデータがあります。

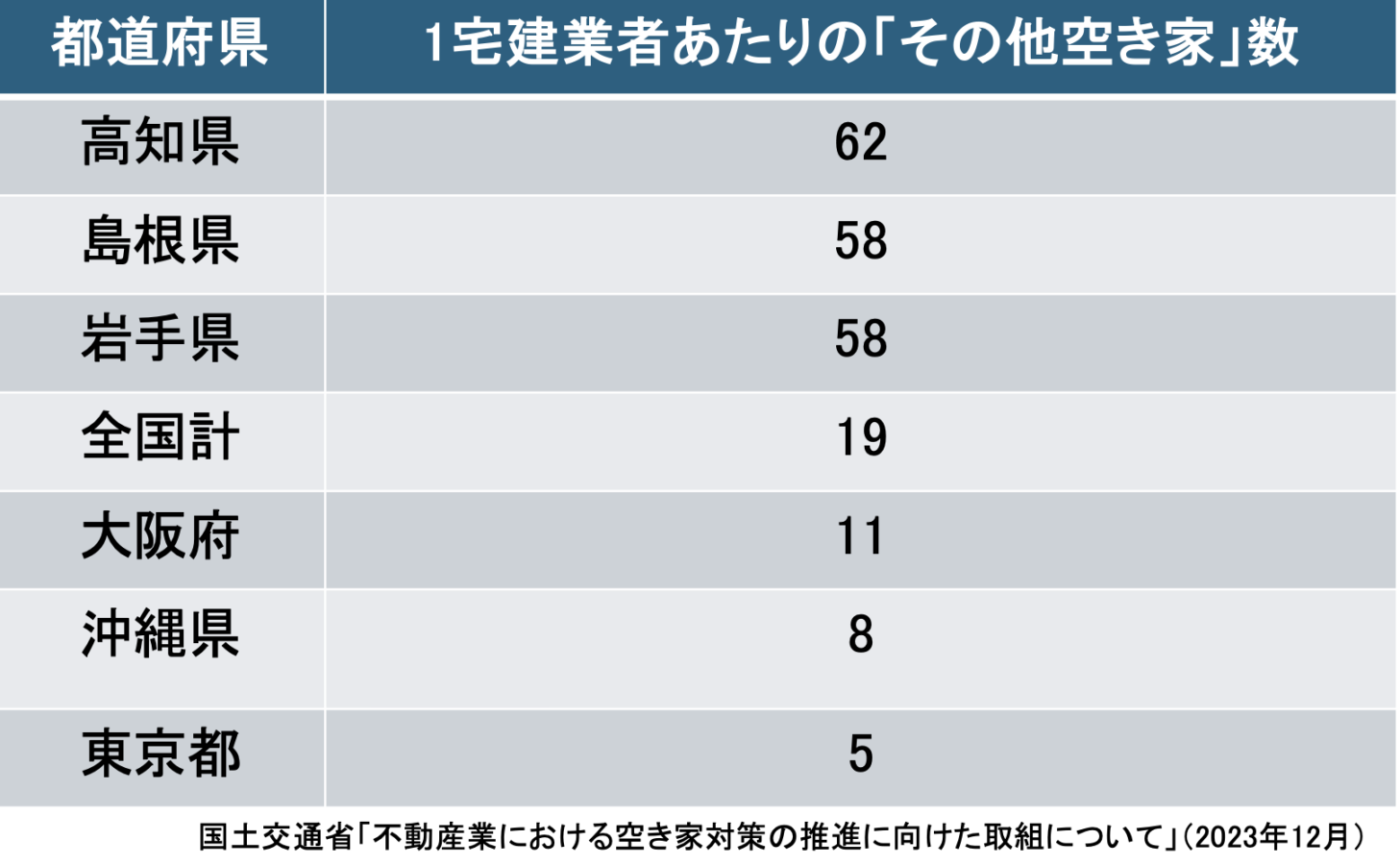

1宅建業者あたりの「その他空き家」数を都道府県別に比較したところ、最大で約11倍の差があったのです。

最も少なかった東京都では、1宅建業者あたりの空き家数が5件だったのに対して、最も多かった高知県では、62件でした。

この背景には、大都市圏が近い都道府県では宅建業者が増えている一方で、そうではない府県では宅建業者が減っていることもありそうです。

国土交通省は地域において空き家を含めた不動産の流通の円滑化の観点から不動産の担い手の育成・確保が必要と指摘しています。

空き家バンクの活用率

国土交通省によると、2023年2月時点で全国版空き家バンクに参画している地方自治体は都道府県を含めて全体の53%に上るそうです。

同年10月時点で全国版空き家バンクに掲載されている物件数(土地を含む)は約1.3万戸でしたが、その当時の「その他空き家」数349万戸と比較すると0.4%という数字になります。

いかに多くの空き家が流通市場に出てきていないかということがわかります。

国土交通省も「空き家所有者に対するアプローチの拡大、掘り起こしの強化が課題」と指摘しています。

空き家バンクの活用率を上げて、不動産流通市場に多くの「その他空き家」を呼び込むことがまずは重要です。

そしてその物件を流通させていくことが行政や実際にビジネスを手がける不動産業者に求められます。

「負担」から「有効な資産」へ

空き家問題は、過疎化や東京一極集中など日本の社会構造の変化と密接に関係しており、今後も重要な政策課題となりそうです。

行政は法整備や補助金制度、民間との連携を通じて空き家、特に「その他空き家」の有効活用を促進しようとしています。ただまだまだ課題は残されています。

地域ごとの特性を活かした対策を進めるなど、行政に対してはさらなる対策が期待されます。一方、不動産業者にも果敢に空き家活用に携わることが求められそうです。

空き家を「負担」ではなく「有効な資産」として活用することが期待されます。